吾人如果要在现今的世界稍为尽一点力,当然脱不开‘中国’的这个地盘。关于这地盘内的情况,似不可不加以实地的调查及研究。

这是青年毛泽东致密友周世钊信中的一句话。

说调查研究是我们党的传家宝,绝不夸张,不朽之作《湖南农民运动考察报告》就是毛主席年轻时深入基层调研出来的,步行七百多公里,耗时一个多月。

主席说过这样一句话:

在各县乡下所见所闻与在汉口在长沙所见所闻几乎完全不同,始发现从前我们对农运政策上、处置上几个颇大的错误点。

六十二年前,1961年1月召开的党的八届九中全会以及为这次全会而召开的中央工作会议上,主席针对“近几年来我们也做了一些调查研究,但是比较少,对情况不甚了了”的状况,号召全党恢复实事求是、调查研究的传统,希望与会者回去大兴调查研究之风,一切从实际出发。

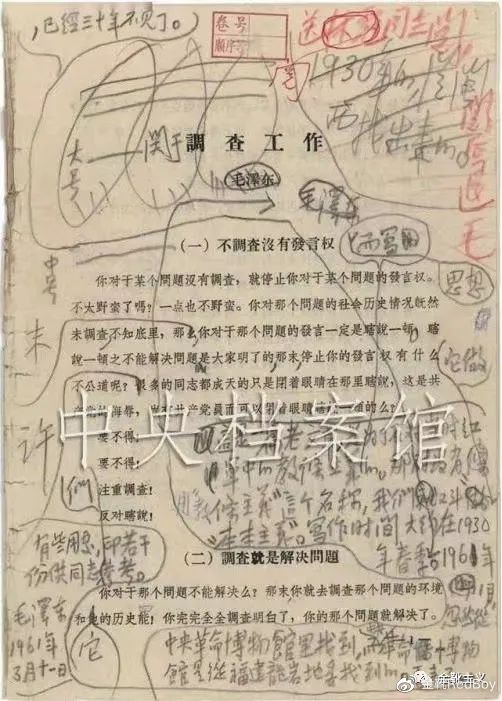

两个月后,中央发出《关于认真进行调查工作给各中央局,各省、市、区党委的一封信》,并附上毛主席1930年写的《关于调查工作》(后改题为《反对本本主义》)一文,要求县以上领导机关联系实际认真学习。

再两个月后,主席针对《关于“调查研究”的调查》中提出的调研过程中出现的问题——“一般干部挂帅的多,领导干部挂帅的少;漫无边际的多,充分准备的少;浮在上面的多,深入下层的少;昂首望天的多,当小学生的少;晃晃悠悠的多,参加劳动的少;吃小食堂的多,吃大食堂的少;住招待所的多,住工人宿舍的少;干干净净的多,满身油腻的少;带走的东西多,留下的东西少;‘十月怀胎’的多,‘一朝分娩’的少”——即著名的“十多十少”情况,将文章标题改为《调查成灾的一例》,批示指出:

派调查组下去,无论城乡,无论人多人少,都应先有训练,讲明政策、态度和方法,不使调查达不到目的,引起基层同志反感,使调查这样一件好事,反而成了灾难。

之后主席亲自组织和指导三个调查组,分赴浙、湘、粤农村进行调研,他自己也用一个月的时间乘火车离开北京,做调查研究工作和调查研究的动员工作。

中央其他领导人以及各省、市、自治区党委书记也纷纷深入基层,形成了浓厚的调查研究风气。

这些调查研究用时短则几天,长则一个多月,掌握了实际情况,为各领域的调整提供了重要的思想基础,有的调研还直接发挥了解决实际问题的作用。

由此,1961年也成为党历史上有名的“调查研究年、实事求是年”。

1

需要看到,毛主席之所以会在1961年大力要求“调查研究”,正是因为在过去三年经历了一股建国以来空前剧烈的「基层阳奉阴违之风」。

在党中央宣传谋划大跃进的努力之下,自中央到地方的各种扩大化、一刀切、官僚主义、形式主义频频示人,最终使得大跃进运动在历史上被蒙上了一层挥之不去的阴影。

1959-1961年的三年自然灾害,一直是党史上一段不堪回首的经历。很长时间以来,也一直是国内反毛化浪潮、国外反共势力持续三十余年时间里一个卓有成效的攻击利器。

很多时候,他们是一体的。

因为想掘掉共产党的合法性,就必须向毛主席泼污。

首先需要严肃明晰的是:有没有天灾即自然灾害?当然有。

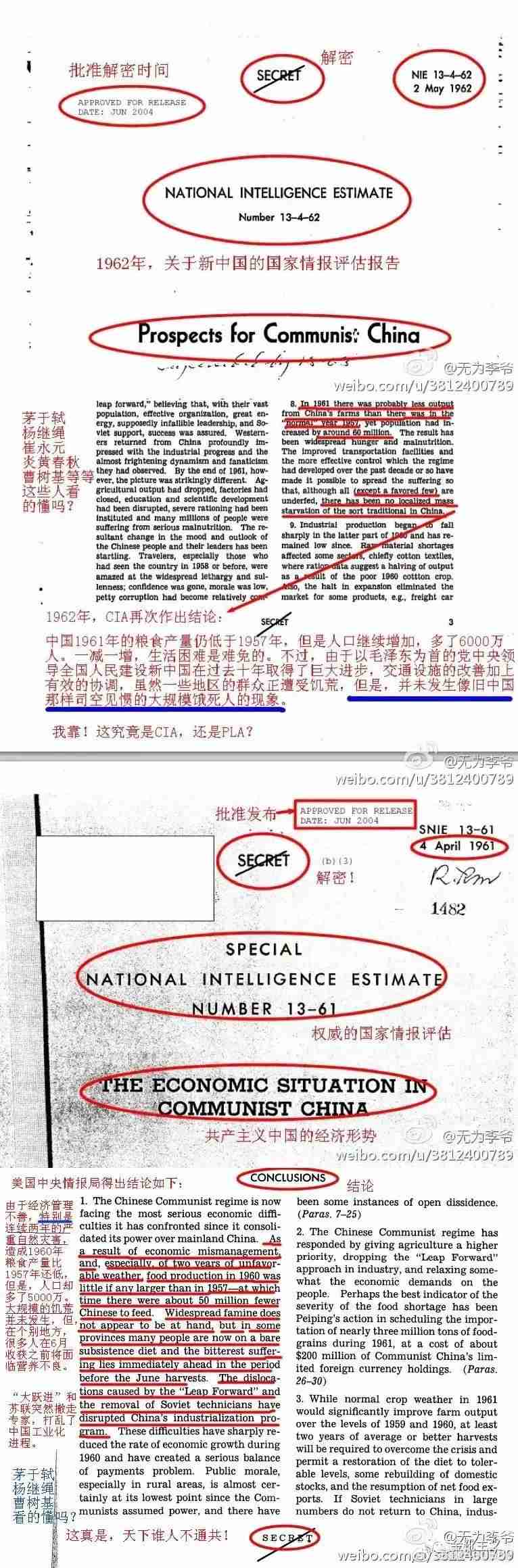

除了2014年CIA就已经披露过的解密资料证明那三年新中国确实遭遇特大自然灾情,还可以查看郝治清的《中国古代灾害史研究》和李文海的《中国近代十大灾荒》,均有详细论述。

1950-1958的九年中,年平均受灾面积为1971万公顷,成灾面积877万公顷,而1959-1961三年的年平均受灾面积就达到5728万公顷,是此前九年的291%;且成灾面积2251万公顷,是此前九年的257%,亦为有记录以来最大峰值。

所以,某些人士声称1959-1961三年是“风调雨顺,纯粹人祸”,显然是不顾事实。

其次,那么到底有没有内部的人祸?当然有;有没有大面积饿死人?当然也有。

只不过,历史不能只看一面,否则就是盲人摸象。

从1958年开始的浮夸风,就是最大的人祸。

事实上,“大跃进”这个词都并非毛主席本人发明,1957年11月18日《人民日报》社论首创“大跃进”,当时这份党媒可不是毛主席负责审阅的。

关于浮夸风、基层阳奉阴违的例子实在太多了,比如1958年8月12日,酿成河南信阳饿死百万群众惨案的吴芝圃,居然陪同毛主席视察农田,这就是典型的“拉大旗作虎皮”。

旧日蒋介石的反动统治时期,河南人民曾口口相传:

水旱蝗汤,河南四荒。

而到了毛主席带领解放军推翻三座大山后的新中国,竟又生出了新口号:

跟着潘复生,一天吃一斤;跟着吴芝圃,吃了不少苦。

痛苦是事实,而事实就是史实。

1957年春天,河南第一书记潘复生制订《关于奖励发展农业生产,争取秋季农业大丰收的宣传要点》,然而到了8月的省五次全会上,省长吴芝圃指责宣传要点“是发展资本主义的纲领”,批判奖励发展农业生产的政策和粮食问题存在“指导思想上的右倾情绪”。

省全会随即决定停止执行“宣传要点”,并收回不在县以下机关开展反右的“指示”,立即在农村开展大规模的社教运动,批判党内右倾思想和农村资本主义思想。

自此,吴芝圃在河南占据了主导地位,也把持了河南的党政领导权。

实际上在50年代初,潘、吴二人在平原省、河南省合并的人事问题上就有分歧。

1957年春,临汝县有人不同意农业合作化的办法,出现“闹社问题”,吴命令县委逮捕反对者,后来潘从北京开会回来、传达中央的意见:“临汝闹社是人民内部矛盾”,吴才罢休放人。

农业合作化问题的冲突,进一步扩大原有的宗派矛盾和观念分歧。1957年秋天吴芝圃的胜出,在政治上为他的大兴浮夸风扫除了障碍。

1959年11月,位于郑州黄河上的花园口枢纽动工,十三万民工在吴的指挥下赤膊上阵,此项工程虽在1960年初竣工,但因规划设计失误,不得不炸掉大坝。

类似渠系工程还有引沁济蟒渠,均未收到效益。且由于强行灌溉、大引大灌黄河水,造成河南大片田地严重次生盐碱化,1961年盐碱化面积达519.88万亩,严重破坏农业生态。

1958-1959年,吴芝圃又在河南平原地区指挥开挖人工运河,企图把海河、淮河、汉江与黄河串联起来;此外又大搞“长藤结瓜”灌溉体系,甚至平地堆土作蓄水池,搞所谓“一块地对一块天”。

在瞎指挥之下,经常是图纸未出、大样未放,民工已挥锹破土。为了一两年之内实现水利化、向中央表功(也是为他背后的人彰功),吴芝圃在河南竭尽了人力、财力,然而在大旱灾中,水利化的“成果”基本上没有发挥效益。

可是,就在1958年7月27日农业部在长葛召开的全国深翻土地改良土壤现场会上,吴芝圃竟然吹嘘河南全省深翻土地八千万亩,每亩施肥五万斤!

到8月底,河南省背着毛主席与中央,强行以全国最高速度实现人民公社化,全省原有的38473个农业社合并成1355个人民公社,平均每社达7200户,入社农户已占总农户的95%,对外鼓吹“跨入共产主义”。

吴芝圃的底气从哪来?胆子从哪来?

在那四个月之前,1958年4月,中央主要领导从穗返京。当火车途径郑州,在车站与前来接送的吴芝圃交谈了十来分钟,说:

我们有一个想法,你们可以试验一下………

吴的热情很高,说:

大社都有了,只是还不叫公社……

得到“点拨”的吴,随即在河南雄心勃勃地开始了“共产主义大试验”,信阳地区小麦“高产卫星”正是向“小社并大社”热潮奉献的第一件礼物。

1958年6月8日,《河南日报》报导遂平县卫星农业社亩产小麦2105斤,11日又报导该社亩产小麦3530斤——这是全国放出的第一颗“高产卫星”,也是吴芝圃的杰作。

那一时期,农民经常在干部的威逼下,把几块田、十几块田甚至几十块田的庄稼割下,再把它们堆立到一块田里供人参观,甚至还有某位大领导曾站在上面笑眯眯地拍照、鼓吹共产风。

瞒着毛主席,他们什么都敢干。

1958 年9月13日,《人民日报》发表《高举人民公社的红旗前进》社论,这正是鼓吹“共产风”、“穷过渡”和“跑步进入共产主义”的证据——这篇社论没有经过毛主席审阅。

一直到1958年底和1959年初,毛主席通过走访调查问询得知真实情况、开始在给浮夸风刹车之后,基层的阳奉阴违才有了停止之态。

浮夸风闹剧中有五只吃人老虎,史称“灾荒五虎”:四川省委第一书记李井泉、安徽省委第一书记曾希圣、山东省委第一书记舒同、甘肃省委第一书记张仲良、河南省委第一书记吴芝圃。

2

无法忽视的是,从1958年10月到1959年4月,是毛主席主持召开了足足五次会议(一次郑州会议、武昌会议、中共八届六中全会、二次郑州会议、上海会议),强力纠左、遏制浮夸风,情况才得以逐渐好转。

1958年11月10日,主席审阅修改《十五年社会主义建设纲要四十条(一九五八~一九七二年)》初稿,将第四十条中“一切浮夸和虚构,都必须反对”这句话改为“浮而不实,爱好排场,谎报成绩,表里不一,这一切,都是要不得的。”

1958年11月21日,主席在中共中央政治局扩大会议上作第一次讲话,共讲了八个问题,第一条就是共产主义过渡问题,他说:

我们现在是一穷二白,还有一个一穷二弱。现在吹得太大了,我看是不合事实,没有反映客观实际。建设社会主义,我们没有经验,现在吹得那么厉害。我担心我们的建设。

有一种树,叫钻天杨,钻得非常快,就是不结实,建设搞得太快了,可能天下大乱。这个问题,我总是担心得很。

务虚名而受实祸,虚名也得不了,谁也不相信,说你们中国人吹牛。我看啊,是要谨慎一点。

作假问题要专搞一条,不要同工作方法写在一起,否则人家不注意。现在横竖要放“卫星”,争名誉,就造假。

有一个公社,自己只有一百头猪,为了应付参观,借来了二百头大猪,参观后又送回去。有一百头就是一百头,没有就是没有,搞假干什么?过去打仗发捷报,讲俘虏多少、缴获多少,也有这样的事,虚报战绩,以壮声势,老百姓看了舒服,敌人看了好笑,欺骗不了的。

建议跟县委书记、公社党委书记切实谈一下,要老老实实,不要作假。

现在的严重问题是,不仅下面作假,而且我们相信,从中央、省、地到县都相信,主要是前三级相信,这就危险。

比如一千一百万吨钢,你说一万吨也没有,那当然不对了,但是真有那么多吗?又比如粮食,究竟有多少,去年三千七百亿斤,今年先说九千亿斤,后来又压到七千五百亿斤到八千亿斤,这是否靠得住?

针对某些领导干部要在水利工程中搞“一亿九千万土石方”的问题,主席说:

一千九百亿土石方,总是多了,请你们议一议。你们如果一定要搞,那也没有办法,不能杀我的头就是了。

我看,明年水利工程照五百亿土石方,一点也不翻。今年是五百亿,明年是五百亿,后年是五百亿,你搞他十年,不就五千亿了吗?

我说留一点给我们的儿子去搞也可以,何必我们统统搞光?比如钢三千万吨,究竟要不要那么多?能不能搞那么多?现在才搞到八百万吨,就是六千万人上阵,明年三千万吨钢,要多少人上阵?是不是定三千万吨,值得考虑。这三千万吨,还联系到焦煤、煤、运输等,请你们议一议………

胡琴的弦不要拉得太紧,搞得太紧了,就有断弦的危险。

还有,农业的任务是搞多少?还是要议一下,总是要有实际可能。可能性有两种,一种是现实的可能性,一种是非现实的可能性。能够转化为现实的那种可能性,就是现实的可能性。所谓非现实的可能性,就是空的。

主席还专门找过胡乔木、吴冷西、田家英这些笔杆子们谈话:

虚报不好,比瞒产有危险性。报多了,拿不出来。如果根据多报的数字作生产计划,有危险性,作供应计划,更危险。记者到下面去,不能人家说什么,你就反映什么,要有冷静的头脑,要作比较。

1959年4月15日,主席主持召开最高国务会议,在会议上说:

去年的大跃进,伟大胜利也确是真的。报纸上吹的那些东西,不能全信,我是不信的。什么几万斤一亩,哪有那个事?那是并拢来的,禾秧要熟的时候,把许多亩并到一亩。这些浮夸现象要破除,要搞老实的。

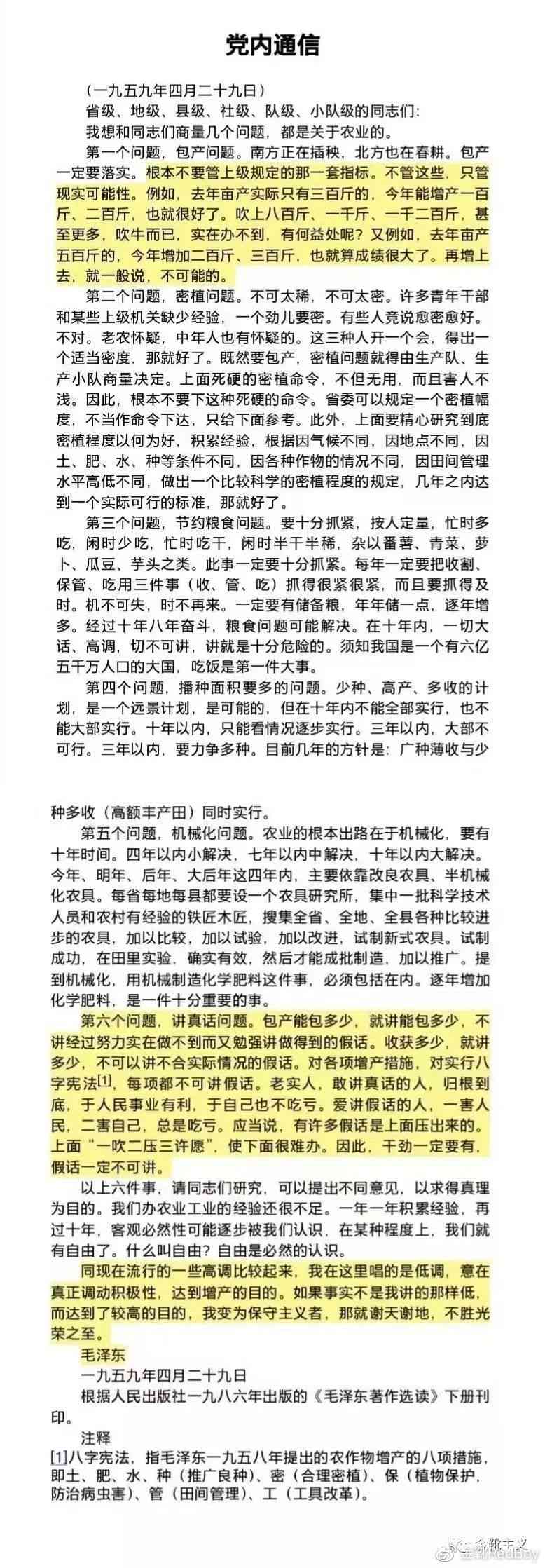

1959年4月29日,主席给六级干部,从省级到小队级的干部发了《党内通信》,专门讲了农业的问题。

他在信中说:

去年亩产实际只有三百斤的,今年能增产一百斤、二百斤也就很好了。吹上八百斤、一千斤、一千二百斤,甚至更多,吹牛而已!实在办不到,有何益处呢?………老实人,敢讲真话的人,归根到底,于人民事业有利,于自己也不吃亏。爱讲假话的人,一害人民,二害自己,总是吃亏。

可以看到,大刮五风期间,主席真的可谓最喜欢“泼冷水”的人,也是头脑最为冷静的人。

1958年在武昌,主席就支持群众对抗这种不讲道理的官僚主义:

有个下放干部写信回来说,他所在的那个公社规定要拔掉三百亩包谷,改种红薯,每亩红薯要种一百五十万株,而当时包谷已经长到人头那么高了,群众觉得可惜,只拔了三十亩,但上报说拔了三百亩——群众这种‘造假’就是好的!

在河北,过春节时非让大家浇麦子,不让休息,老百姓有什么办法?只得作假!夜间在地里点上灯笼,人实际上在家里休息,干部看见遍地灯光,以为大家没有休息。

湖北有一个县,也是要群众日夜苦战,夜间不睡觉。但群众要睡觉,就派小孩子放哨,看见干部来了,大家起来哄弄哄弄,干部走了又睡觉。这也是好的‘造假’!

在《关于社会主义商品生产问题》中,主席也有告诫:

提倡实事求是,不要谎报,不要把别人的猪报成自己的,不要把三百斤麦子报成四百斤。今年的九千亿斤粮食,最多是七千四百亿斤,把七千四百亿斤当数,其余一千六百亿斤当作谎报,比较妥当。人民是骗不了的。

现在有一种偏向,好像共产主义越快越好。实现共产主义是要有步骤的。山东范县提出两年实现共产主义,要派人去调查一下。现在有些人总是想在三五年内搞成共产主义。

主席甚至还公开质问过一些地方官员:

你们信不信上帝?

大家只是鸦雀无声地呆坐着,主席又说:

你们不信,我信!

干部们惊呆了,没人吱声。

看到大家面面相觑,主席随即放缓说说:

上帝是谁?他就是老百姓,是人民!你们把上帝惹翻了,非垮台不行!

3

然而,恶果毕竟已经被种下,影响仍然蔓延。

人祸的客观存在,不可避免地给某些势力递了刀子——西方媒体、港台势力、大陆轮子,这三四十年来不断地夸大数字:三千万、五千万、七千万、一个亿………

三年自然灾害,中国到底饿死了多少人,真的是张口就来的“三千万”吗?

特别是,动辄要把罪过扣到毛主席身上吗?

先说“三千万”这个数字是怎么来的,是谁发明的。

“饿死三千万”这种说法,最早出自于香港大学荷兰籍教授冯客的《毛泽东的大饥荒-1958-1962年的中国浩劫史》——这是一本彻头彻尾的谣书。

书中大量图片选用的都是民国时期蒋记国府治下的大饥荒图片,如1942河南大饥荒的影像摄图(白修德拍摄)。

话说果粉们热爱吹捧的“撑着油纸伞”的民国,发生过多少饥荒呢?我随便列一列有史可寻的:

1920-1921年华北四省区大饥荒:死1000多万人,灾民3000万;

1925年川黔湘鄂赣五省大饥荒,死人数不详;

1928-1930年北方八省大饥荒:死1300多万人,难民5000万;

长江1931-1949年发生水灾11次,其中1931年、1937年两次水灾死人超过14万,1931年灾民1亿人,水灾后因饥饿、瘟疫而死亡的人数达300万人;

1934年全国大旱灾,导致饥荒饿死过600万人;

1936年-1937年川甘大饥荒,成都盆地各县外沦为灾区,受灾人数3700余万人,死亡人数不详;

1941年广东大饥荒,死亡人数不详;

1942年中原大饥荒:仅河南一省即饿死300万人;1942年,“水旱蝗汤”四大灾害轮番袭击中原地区的110个县;

1946和1947南方大饥荒:两年间仅粤桂湘三省就饿死1750余万人……

…………………

那么问题又来了,冯客写这本造谣书籍的经费从哪里来?——台湾蒋经国基金会!出资一百万美元,责成书写。

从台湾弥散,从此“饿死三千万”成为抹黑我党、抹黑毛主席的“不锈铁证”。

之后,经过著名大陆外逃“历史学者”、著名轮子辛H年在台湾香港和一些西方国家的“演讲”,扯淡程度进一步升级:

1962年中国共产党在10月间开了省委书记碰头会,在这个碰头会上,他们认为从1959年到1962年3月所谓的自然灾害,实际上风调雨顺的岁月里,完全是因为人祸造成的4300万人的不正常死亡,安徽,我的家乡安徽700万,山东900万,河南900万,天府之国,四川1000万,这些数字是铁的数字,是我亲自记录的!

这扯淡真的扯的没边。

可就是这种扯淡,能够几十年来在各种西方媒体的“大雅之堂”上登来跃去,然后再出口转内销、由国内各个砖家二次三次加工创作,继续升温。

查证《毛泽东年谱》、《刘少奇年谱》和《周恩来年谱》等,根本就没有中央在1960年10月举行各地省委书记会议的记录,事实上当时也压根没有“碰头会”这种官方会议的叫法。

这“4300万人死亡”,张口就来之胆大,实为轮子风范。

除了境外势力的造谣,过去大陆方面同样存在“官史错误”。

比如著名的1983国统局数据(1960年非正常死亡千万人)与党史二卷的计算错误,也造成了恶劣的国内国际影响(比如金辉、曹树基、王维志、杨继绳等国内砖家的“研究”,又比如安斯利•科尔以中国官史数字为依据出版的《从1952年到1982年中国人口的急剧变化》)。

根据“某年当年岁末人口数”-“上一年岁末人口数”=“当年出生人口数”-“当年死亡人口数”的公式,在1983官史数据中,从19571979年期间中的大多数年份中,上述这两个应当相等的数字竟然出现了巨大差异。

这能够作为论据以证明三年自然灾害期间饿死千万、三千万人吗?

事实是:灾害前的在1956—1959四年中,由于户籍制度落实伊始执行不到位,有1072万人从农村迁移到市镇并在市镇办理了户籍迁入手续,但是他们并没有在原籍办理户籍迁出手续(《中国统计年鉴》1986)——这等于莫名增加了千万人口,所以,也就造成了此后1960年看似“下降”了千万人口的数字滑坡。

关于这段历史以及不可隐去的官史漏洞,经年累月科普、辟谣无人问津,但是相比那些造谣的人四处出书演讲赚得盆满钵满,播散真相的人却真的是用爱发电……

回想1957年12月中旬的一天,警卫中队的一位战士曾探家回来,写了调查报告还带回一个窝窝头。

那窝窝头又黑又硬,掺杂大量粗糙糠皮,他把窝头交给毛主席:

主席,我们家乡的农民生活还很苦,人们就是吃这种窝头。我讲的是实话,我爹我娘也是吃这个!

老人家的手当时就颤抖起来,接过窝头,眼圈一下子红了。他掰下一块窝头放进嘴里嚼了嚼,又让李银桥叫几个人来,给每人都分了一小块窝头:

吃,你们都吃一块。这就是我们农民的口粮,这就是种粮人吃的粮食啊……

都知道毛主席最重要的思想就是「群众路线」,他总是相信群众——但他老人家为什么只愿意相信群众,这是如今很难却很需要去讨论的。

再兴调查研究之风,是因为再现严重的基层阳奉阴违。

一场规模宏大的国家性运动已经过去,但是经验与教训会永远留在历史中,供今人与后人时时剖析和警醒。

跋

我曾经说过,当县委书记要走遍全县各村,当地市委书记要走遍各乡镇,当省委书记要走遍各县市区。我履行了这一条。

我在正定当县委书记时走遍了所有村,有时候骑着自行车下乡。我当市委书记、地委书记期间走遍了福州、宁德的乡镇。当时,宁德有四个镇没有通路,我去了三个,后来因调离了,有一个没去成。有个下党乡,我去时真是披荆斩棘、跋山涉水,乡党委书记拿着柴刀在前面砍杂草,他说这条路还稍微近点,顺着河边穿过去。一路上,老百姓说“地府”来了。他们管地委书记叫“地府”,就是知府的意思。老百姓箪食壶浆,自发摆着各种担桶,一桶一桶都是清凉饮料,用当地土草药做的,还有绿豆汤,说你们喝吧,路上辛苦了。

那个地方叫寿宁县,明代写了《警世通言》等“三言”的冯梦龙在那儿当过知县。冯梦龙去上任走了半年。当时我就一个感慨,一个才高八斗的封建时代知县,怎么千辛万苦都去,难道我们共产党人还不如封建时代一个官员吗?

我到浙江当省委书记以后,全部县市区走遍了,之后对浙江发展提出了“八八战略”,就是发挥八个方面优势、采取八个方面举措。这是什么?这就是要亲自摸清吃透情况,掌握第一手材料。

不要吃别人嚼过的馍,我们又不是小孩子,还让人家喂?现在,了解情况的手段更多了,电话、微博、微信都很快,我们做群众工作的手段更好了。

—— 2014年3月18日在河南省兰考县委常委扩大会议上的讲话

百万雄师

百万雄师